Rinder, die die Welt bedeuten

Zu sagen, dass die Mundari ihre Rinder lieben, ist eine Untertreibung: Ihre Welt dreht sich um sie. Im Südsudan, der Heimat der Mundari, leben 12 Millionen Rinder – so viele wie sonst nirgendwo in Afrika. Die Ankole-Watussirinder mit den imposanten Hörnern nennen die Mundari zu Recht «Könige der Rinder». Und sie behandeln sie auch so.

Ausgabe: Online Text: Sylvia Furrer und Bilder: Holger Hoffmann

Wir haben schon viele Nomadenvölker besucht und über die Jahre einen tiefen Respekt für ihre Lebensweise entwickelt. Egal, ob beim Dschungelvolk der Korowai in Papua-Neuguinea oder bei den Rentiernomaden in Nordsibirien: Jedes Mal staunen wir, wie sich diese Menschen den harten Lebensbedingungen anpassen.

So auch die Mundari im Südsudan, einem Land in Ostafrika, das seit Jahren unter den Folgen des Bürgerkrieges und regelmässigen Gewaltausbrüchen leidet. Tourismus ist weitgehend unbekannt, und die meisten Länder raten davon ab, in den Südsudan zu reisen. Das Volk der Mundari leidet immer wieder unter Dürreperioden, Hunger und Durst. Mit allen Mitteln kümmern sich die Menschen um ihre Rinder, die für sie weitaus mehr sind als blosse Milch- oder Fleischlieferanten. Sie sind Statussymbole, Wertanlagen und Altersvorsorge in einem.

Als wir mit unserem Guide und einem Fahrer, der gleichzeitig als Übersetzer fungieren wird, nach einer Fahrt durch die für Ostafrika typische Buschlandschaft auf einer Lichtung anhalten, begegnen wir gross gewachsenen jungen Männern und Frauen, nur mit Asche beschmierten Buben und ein paar Säuglingen. Niemand ist über 40 Jahre alt. Alle lächeln uns neugierig, aber freundlich zu. Wir sind im Camp der Mundari.

Die älteren Mundari leben in den aus typischen afrikanischen Rundhütten locker angeordneten Dörfern und bauen neben der Viehzucht Sorghum, Mais, Erdnüsse und Sesam an. Die Frauen brennen Ciko- oder Takaya-Schnaps, den ihre Männer dann in beträchtlichen Mengen konsumieren. Rinder suchen wir im Camp jedoch vergebens. Sie sind tagsüber auf der Weide und kehren erst kurz vor Sonnenuntergang zurück. Aber wir sehen die Pflöcke, an denen sie nachts angebunden werden. Es müssen Hunderte sein. Einige Buben sind noch damit beschäftigt, den Kuhdung aufzulesen und zu kegelförmigen Haufen aufzutürmen. Die anderen Anwesenden sitzen gesellig zusammen, beantworten bereitwillig meine Fragen oder lassen sich von Holger fotografieren. Selbst er, der 1,90 Meter gross ist, muss dabei zu ihnen aufblicken.

Die Rinder kommen

Das müssige Treiben endet schlagartig, als die ersten Rinder am Waldrand auftauchen. Die Hirten eilen zu den Pflöcken und warten dort mit den Seilen in der Hand. Jedes Tier findet seinen Platz und lässt sich bereitwillig anbinden. Obwohl der Strom der Kühe nicht enden will, verläuft alles reibungslos und ohne Hektik. Anschliessend reiben die Männer liebevoll das Fell und die Hörner der Rinder mit der Asche des Dungfeuers der letzten Nacht ein. Die Asche, die so fein wie Talkpuder ist und als Antiseptikum dient, stäubt dabei im Abendlicht pfirsichfarben in die Luft.

Vereinzelt werden die schwungvoll gebogenen Hörner des Lieblingstiers zudem mit Quasten verziert, die bei jeder Bewegung die Fliegen aus den Augen vertreiben. Stolz posieren die Eigentümer mit ihren Lieblingen vor der Kamera und imitieren mit den Armen den Schwung der Hörner. Währenddessen wird der akkurat zu Kegeln aufgetürmte Dung angezündet. Die in der untergehenden, glutroten Sonne aufsteigenden Rauchschwaden hüllen das Lager ein. Das zunächst noch warme Licht wird zunehmend kälter. Ein unvergessliches Schauspiel, das leider nur von kurzer Dauer ist.

Lagerfeuerromantik mit Rindern

Die blaue Stunde wird von den Frauen und Buben genutzt, die Kühe zu melken. Ungefragt wird uns die noch warme Milch zum Trinken angeboten. Sie ist rahmig und schmeckt herrlich. Je dunkler es wird, desto deutlicher werden die Flammen und die Glut sichtbar und leuchten die Köpfe der darumstehenden Rinder aus. Nun legen sich auch die Menschen ums Feuer, sei es auf einfachen Holzpritschen oder in der noch warmen Asche, unterhalten sich oder rauchen Shisha. Die Nacht verbringen sie wie ihre Tiere in unmittelbarer Nähe des Feuers, das sie vor den Moskitos schützt.

Nachts schallt auf Hörnern gespielte Musik durchs Lager. Die Menschen singen in der Nähe der Feuer, bis sie unter dem Sternenhimmel neben ihren Rindern einschlafen. In der Morgendämmerung, wenn es noch angenehm kühl ist, erwacht das Dorf zu neuem Leben. Bei der Morgentoilette sind die Mundari nicht zimperlich: Teilweise recht grosse Zweige dienen als Zahnbürsten. Den Urin ihrer Rinder verwenden die Mundari vielseitig: Zum einen nutzen sie den Urinstrahl ihrer Kühe als Waschgelegenheit, indem sie einfach den Kopf darunter halten. Sie trinken den Urin auch im Glauben, dass er sie innerlich reinige. Und die Männer färben sich mit Urin die Haare orange – der Ammoniak im Urin wirkt bleichend. Nach dem Morgenritual reiben die Mundari die Haut ihrer Rinder erneut mit Asche ein, um sie vor der Hitze und der sengenden Sonne zu schützen. Dasselbe machen sie anschliessend mit ihren eigenen Oberkörpern.

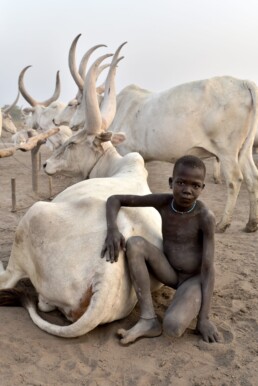

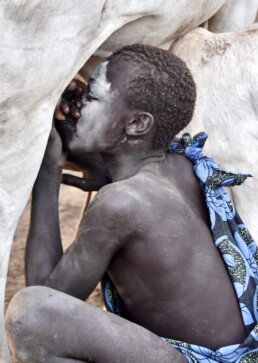

Bevor sich die Buben – meist sind sie nackt – ans Einsammeln und Aufschichten der in der Nacht angefallenen Kuhfladen machen, löschen sie ihren Durst und Hunger, indem sie wie die Kälber direkt von den Zitzen der Kühe trinken. Eine gängige Praxis der Mundari, die Milchproduktion der Kuh zu stimulieren, ist, ihr minutenlang Luft in die Vagina zu blasen. Bis ins Erwachsenenalter sind Milch und Joghurt praktisch die alleinigen Nahrungsmittel der Mundari. Lediglich an speziellen Anlässen wie Initiationsriten, Hochzeiten oder Beerdigungen wird ein Tier geschlachtet oder Milch mit Blut gemischt.

Vom Buben zum Mann

Von vergangenen Initiationsriten zeugen die laternenhohen, schwarzweiss bemalten Stangen mit an der Spitze befestigten Rinderschädeln, die das Camp zieren. Die Buben unterziehen sich dem Initiationsritus im Alter von 12 oder 13 Jahren. Sie begeben sich dabei für mehrere Wochen zu einem der Dorfältesten in die Savanne, fernab der Gemeinschaft, und lernen von ihm Kämpfen, Tanzen und Singen. Den Abschluss des Initiationsritus bildet eine Zeremonie, bei der jeder Junge einem Stier die Kehle durchtrennt. Danach darf er sich Mann nennen und auf der Stirn ein «V» tragen: Es symbolisiert Rinderhörner.

Nun gilt es, sich als Mann zu beweisen, sei dies bei den unter den Hirten beliebten Ringkämpfen oder durch Tapferkeit bei Rinderraubzügen oder erfolgreicher Abwehr solcher. Denn als Mann benötigt man Rinder, um den Brautpreis bezahlen zu können. Dieser hat sich seit Ende des Krieges mehr als verdoppelt. Lag dieser früher zwischen 20 bis 40 Tieren, können heute bis zu 100 Rinder fällig werden. Der Wert eines Rindes wird mit durchschnittlich 300 US-Dollar veranschlagt, eine Hochzeit kostet somit zwischen 10 000 und 30 000 Dollar – in einem Land, in dem 80 Prozent der Menschen mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen.

Der Grund für diese Inflation ist, dass nach dem Krieg viele junge Männer in ihre Dörfer zurückgekehrt sind. Der finanzielle Druck auf sie ist enorm. Von daher ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Viehdiebstähle im Südsudan massiv zugenommen hat. Da die Viehhirten nicht mehr wie früher mit Speeren bewaffnet sind, sondern mit Kalaschnikows, sterben im Südsudan jährlich rund 2500 Menschen bei Viehdiebstählen und den daraus resultierenden Vergeltungsaktionen.

Für die Brauteltern sind viele Rinder mit hohem gesellschaftlichem Ansehen und einer guten Altersvorsorge verbunden. Bei der Heirat wird also besonders deutlich, welchen Wert die Rinder für die Mundari darstellen. Sie sind eine Art mobiles Bankkonto, das es – wenn nötig mit Waffengewalt – zu schützen und zu vermehren gilt. Materiellen Besitz haben sie daneben praktisch keinen. Dies wird uns besonders deutlich, als die Mundari ihr Camp abbrechen, um neue Weideplätze für ihre Herde zu finden. Die Männer sind bereits mit den Tieren losgezogen, die Frauen packen den gesamten Hausrat in einem einzigen Bündel zusammen, das sie mit langen Schritten auf dem Kopf davontragen.

Zurück im Dorf, werden wir Zeugen einer Beerdigung eines angesehenen «Chiefs». Über hundert Trauergäste sind eingetroffen, zum Teil aus der Provinzhauptstadt mit dem ledergepolsterten Land Cruiser und militärischen Begleitschutz. Alle werden während zwei Tagen bewirtet, es fliesst reichlich Alkohol und die Trauergesänge reissen auch in der Nacht nicht ab. Es gilt, einen Nachfolger zu wählen.

Nach stundenlangem Palaver unter einem grossen Mangobaum haben sie sich entschieden. Die Aufgabe des neuen Chiefs wird sein, die Familien davon zu überzeugen, dass sie wegen der anhaltenden Trockenheit mit einer Herde auf Suche nach neuen Weidegründen ziehen, ohne dabei auf versprengte Rebellen oder noch nicht entschärfte Landminen zu stossen. Er verspricht uns, am nächsten Tag zum neuen Camp mitzunehmen. Daraus wird leider nichts: Der neue Chief muss seinen Rausch ausschlafen.

Über die Autoren

Sylvia Furrer und Holger Hoffmann haben seit 1977 gemeinsam über 60 Länder ausserhalb Europas bereist. In den letzten Jahren haben sie sich vermehrt mit traditionellen Kulturen auseinandergesetzt und immer wieder private Forschungsreisen in abgelegene Gebiete gemacht. Im Globetrotter-Magazin sind von ihnen bereits mehrere Reportagen erschienen.